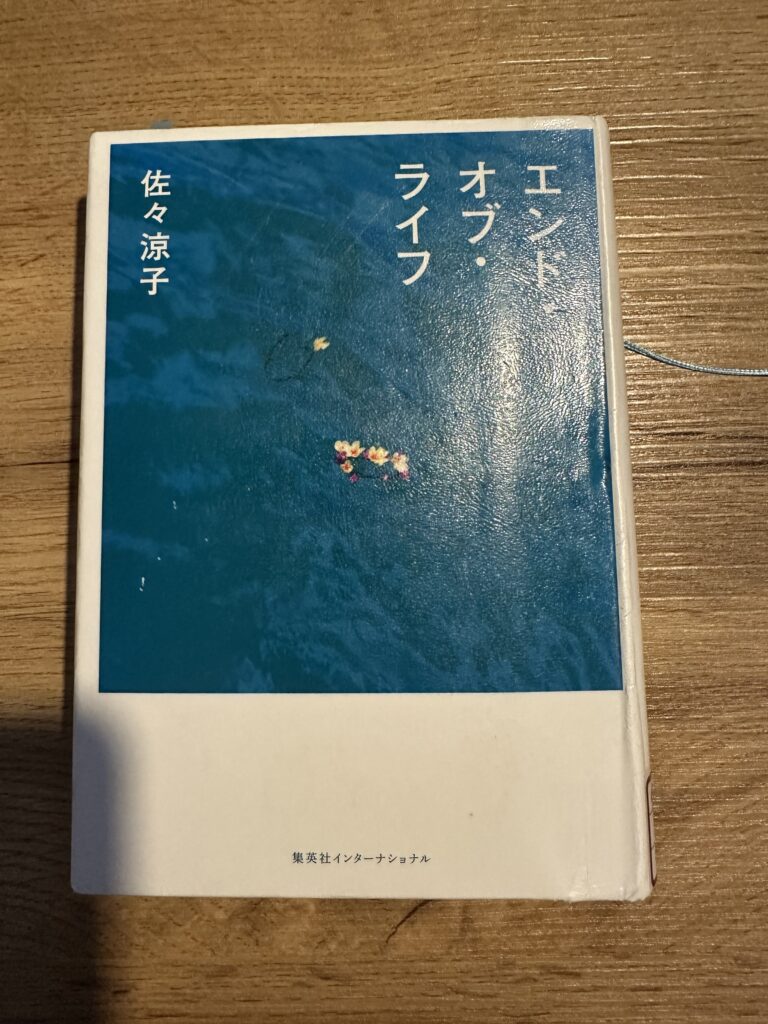

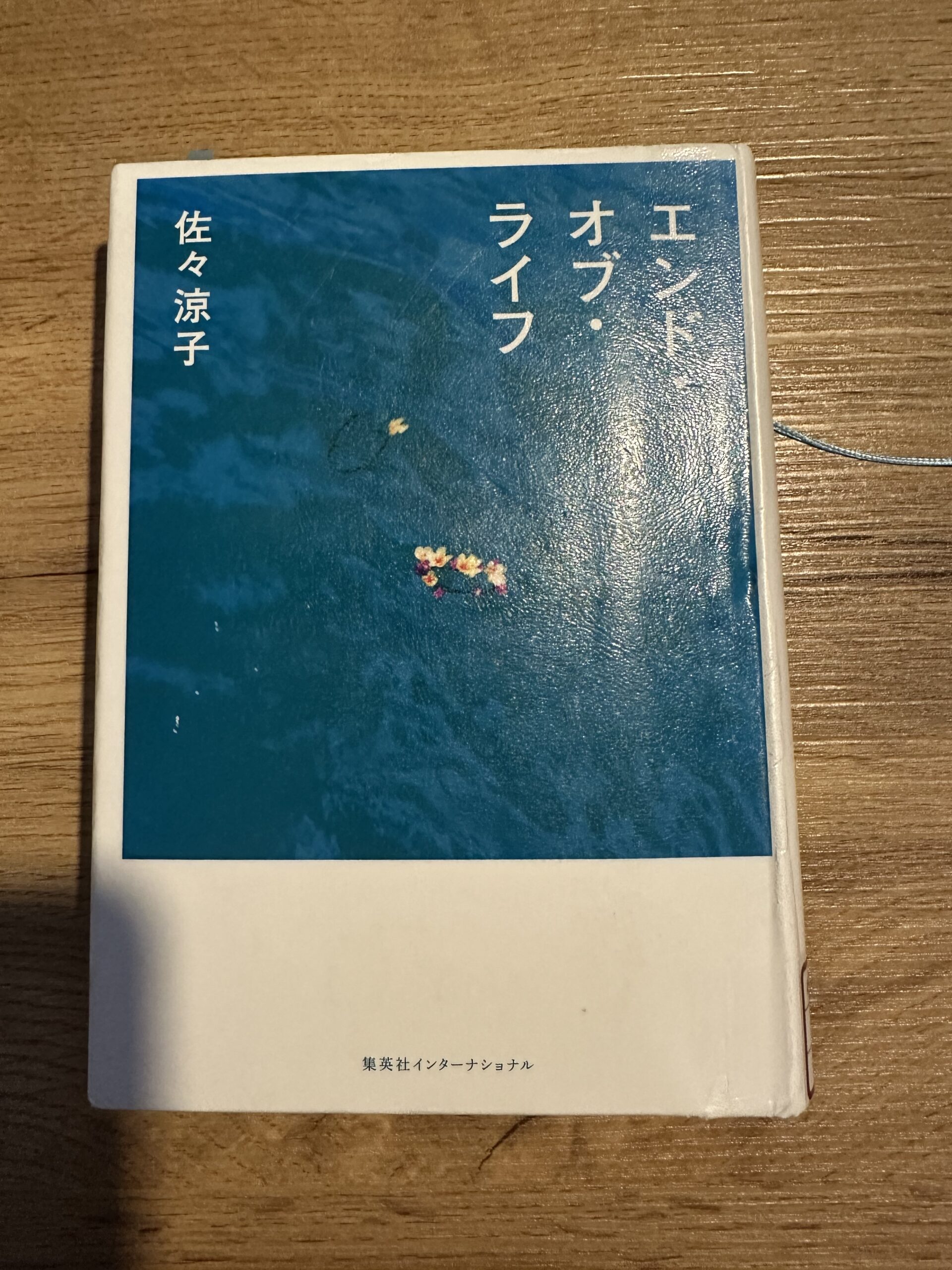

何かのお勧めで上がっていた普段はあまり読まないノンフィクションの書籍を読むことにした。

題名の通り訪問診療を通して命の終い方について色々考えさせられる作品だった。

普段何気なく生きていると生きていることが当たり前になっていて「死」なんて全然身近に感じないのだけど、最近母が大病にかかりタイムリーにこの本を読むことになり「死」というものを深く考えるいいきっかけになった。

私は「死」と聞くとまずイメージするのは恐怖、別れといったところだろうか。でも、自分がとてもしんどい時とかには死んだほうが楽かなと考えたり。やっぱり怖くて実際に死ぬなんてことは出来ないのだけれど。「死」というものに対して恐怖を感じる反面、生きることに疲れた時は逃げ道に使っている部分があるなと思う。

後は最近の子供とかがよく友達とか他人に死ねよとか言ってるのを耳にする。聞いててもあんまり良い気分にはならないし「死」というものが私よりも軽く考えられているということなのかな。世代の違いというより、日常的に使われているからのような気もするし、「死」があまりにも縁遠い事でイメージが湧かないからのような気もする。

最近は医療の進歩により昔は治らなかった病気が治り人間の寿命も延びてきた。だからこそ、寿命は環境や選択次第では延ばす事ができるみたいなイメージがついてしまっていたけど、この本の一節にとても心に残る文章があった。

それは寿命というのはその人が持って生まれたものだということ。どんな治療を受けようともどんな食生活、生活習慣であろうともそれは生まれた時から定められたものであり長くも、短くもならないものであるということ。

私はこの文章を読んでとても気が楽になった。私たち人間がどうこうできる問題ではない。それはもう生まれた時に決まっているものなんだから自分の選択や境遇で縮めたり伸ばしたりできるものではない、言い換えれば運命みたいなことなのかな。家族や自分の寿命に対してそれほどプレッシャーを感じる必要が無いんだなと感じた。そして、そう考えることで「死」が自分の身近にやってきた時それほど慌てることなく比較的静かに死を受け入れることができるような気がする。

不老不死なんて言葉があるけど、「死」があるから「生」が輝くのかもしれない。永遠の時間があるとするならば私だったらまた今度でいいやとやりたいことが永遠に手につかずにいそうだ。終わりがあるから今を大切にしようと思える。身近な人の死は悲しくもあり、時間は有限であること、自分の人生について見つめ直すきっかけを与えてくれる学びの機会でもあるというメッセージを強く感じた。悲しい、怖いといったものだけではなくそれには残された人がより良く生きていくためのプレゼントが詰まている、そんな感じかな。

時間を大切になんていう言葉は聞き飽きた感じがするけど、今回のこの本を読んだことをきっかけにその言葉の重みがより増したように思う。

生きている全ての人に読んでほしい。死は生きている人全てに訪れるものだから、誰しもが無関係ではいられないことだから。「死」を恐怖や、忌み嫌うものにするのではなくもっと肯定的にこれからの人生を豊かにするものに変えてくれるそんな作品だった。

コメント